мҡ°лҰ¬лӮҳлқј кұҙк°•ліҙн—ҳм ңлҸ„лҠ” көӯлҜј мқҳлЈҢм„ң비мҠӨ ліҙмһҘ мёЎл©ҙм—җм„ң 비көҗм Ғ мһҳ м„Өкі„ лҗҗлӢӨлҠ” нҸүк°ҖлҘј л°ӣлҠ” 축м—җ мҶҚн•ңлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң м§Җм¶ңкө¬мЎ°лЎңм„ң м ‘к·јн•ҳл©ҙ мқҙм•јкё°лҠ” мЎ°кёҲ лӢ¬лқјм§„лӢӨ. мӨҖмЎ°м„ё мһ¬м • нҠ№м„ұмғҒ м§ҖмҶҚм„ұкіј нҲ¬лӘ…м„ұмқ„ ліҙмһҘн•ҙм•ј н•ҳкё° л•Ңл¬ём—җ мӢ м•Ҫ кёүм—¬лҠ” лҠҳ ліҙмҲҳм Ғмқё мһҗм„ёлҘј мң м§Җн•ңлӢӨ.

кёҖлЎңлІҢ м ңм•Ҫм—…кі„ мһ…мһҘм—җм„ң н•ңкөӯмқҖ л§Өл Ҙм Ғмқё мӢңмһҘмқҙ лҗ мҲҳ м—ҶлҠ” мқҙмң лӢӨ. лӢӨкөӯм Ғ м ңм•ҪмӮ¬л“Өмқҳ 'мҪ”лҰ¬м•„ нҢЁмӢұ'лҸ„ мқҙм—җ кё°мқён•ңлӢӨ. мқҙлЎң мқён•ҙ көӯлӮҙ мӨ‘мҰқ·нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳ нҷҳмһҗмқҳ нҳҒмӢ мӢ м•Ҫ м ‘к·јмқҖ лҚ”мҡұ м–ҙл ӨмӣҢм§Җкі мһҲлӢӨ. кұҙк°•ліҙн—ҳ м§Җм¶ңкө¬мЎ° к°ңм„ мқ„ нҶөн•ҙм„ң мӨ‘мҰқ·нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳмқҳ ліҙмһҘм„ұмқ„ к°•нҷ”н•ҳлҠ” л°©н–ҘмқҖ м—ҶлҠ”м§Җ л“Өм—¬лӢӨліёлӢӨ.

(мғҒ) к°Ҳ кёё лЁј көӯлӮҙ мӨ‘мҰқ·нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳ м№ҳлЈҢ м ‘к·јм„ұ

(мӨ‘) м—°к°„ м№ҳлЈҢ비л§Ң 5м–ө…мӮ¶ нҸ¬кё°н•ҳлҠ” нҷҳмһҗл“Ө

(н•ҳ) кІҪмҰқм§Ҳнҷҳ ліҙмһҘ лӮ®м¶”кі мӨ‘мҰқм§Ҳнҷҳ нҳңнғқ л„“нҳҖм•ј

|

[л©”л””нҢҢлӮҳлүҙмҠӨ = мөңм„ұнӣҲ кё°мһҗ] мӨ‘мҰқ·нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳ нҷҳмһҗл“Өмқҳ мӢ м•Ҫ м№ҳлЈҢ м ‘к·јм„ұмқҙ к°ңм„ лҗҗм§Җл§Ң, к°Ҳ кёёмқҖ л©ҖлӢӨлҠ” лӘ©мҶҢлҰ¬к°Җ лӮҳмҳЁлӢӨ. м—¬м „нһҲ көӯлӮҙ кұҙк°•ліҙн—ҳ мһ¬м • лӮҙ мӢ м•Ҫм—җ лҸ„мһ… мҶҚлҸ„лҠ” кІҪм ңк°ңл°ңлҸ„мғҒкөӯ(OECD) нҸүк· кіј 비көҗн•ҙм„ң лҚ”л””кё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

мқҳлЈҢкі„мҷҖ м—…кі„лҠ” м „мІҙ ліҙн—ҳ м•Ҫм ң비м—җм„ң мӢ м•Ҫмқҙ м°Ём§Җн•ҳлҠ” 비мӨ‘мқҙ м Ғкё° л•Ңл¬ём—җ л°ңмғқн•ҳлҠ” л¬ём ңлқј м§Җм Ғн–ҲлӢӨ. мқҙл“ӨмқҖ кұҙк°•ліҙн—ҳ м§Җм¶ңкө¬мЎ°лҘј нҡЁмңЁнҷ”н•ҳм§Җ м•ҠлҠ” мқҙмғҒ көӯлӮҙ нҷҳмһҗл“ӨмқҖ м Ғм Ҳн•ң мӢ м•Ҫ м№ҳлЈҢ нҳңнғқмқ„ 충분нһҲ л°ӣм§Җ лӘ»н• кұ°лқј к°•мЎ°н–ҲлӢӨ.

в—Ҷ

н•ңкөӯ 46к°ңмӣ” vs лҸ…мқј 11к°ңмӣ”·мқјліё 17к°ңмӣ”

н•ңкөӯмқҳ мӢ м•Ҫ лҸ„мһ… мҶҚлҸ„лҘј мӮҙнҺҙліҙл©ҙ 'м„ м§„көӯ'мқҙлқјлҠ” мҲҳмӢқмқҙ л¬ҙмғүн•ҳлӢӨ. н•ңкөӯкёҖлЎңлІҢмқҳм•Ҫн’ҲмӮ°м—…нҳ‘нҡҢ(KRPIA) мһҗлЈҢм—җ л”°лҘҙл©ҙ, н•ңкөӯмқҖ OECD көӯк°Җ мӨ‘ мӢ м•Ҫ н—Ҳк°Җ нӣ„ кёүм—¬к№Ңм§Җ кұёлҰ¬лҠ” мӢңк°„мқҖ мғҒлӢ№нһҲ кёёлӢӨ.

мөңк·ј 10л…„к°„(‘12~’21) лҜёкөӯ, мң лҹҪ, мқјліём—җ н—Ҳк°Җлҗң мӢ м•Ҫ 460к°ңмқҳ лҸ„мһ… мҶҚлҸ„лҘј 비көҗн–Ҳмқ„ л•Ң н•ңкөӯмқҖ нҸүк· н—Ҳк°Җк№Ңм§Җ 28к°ңмӣ”, кёүм—¬к№Ңм§Җ 18к°ңмӣ”лЎң мҙқ 46к°ңмӣ”мқҳ кё°к°„мқҙ мҶҢмҡ”лҗң кІғмқҙлӢӨ.

лҸ…мқј 11к°ңмӣ”, мқјліё 17к°ңмӣ”м—җ 비н•ҙ м•Ҫ 2~3л…„ л’Өміҗ진 мҶҚлҸ„лӢӨ.

нҠ№нһҲ н•ӯм•”мӢ м•Ҫ л°Ҹ нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳ мӢ м•Ҫмқҳ кІҪмҡ° кёҖлЎңлІҢ м¶ңмӢң нӣ„ н•ңкөӯм—җ '비кёүм—¬'лЎң м¶ңмӢңлҗҳкё°к№Ңм§Җ м•Ҫ 27~30к°ңмӣ” м •лҸ„к°Җ кІ°лҰ°лӢӨ.

мҳҒкөӯ, лҸ…мқј л“ұ м„ м§„көӯмқҙ нҸүк· 12~15к°ңмӣ”, мқјліёмқҙ 18~21к°ңмӣ” кұёлҰ¬лҠ” кІғм—җ 비н•ҙ 2л°° м •лҸ„ кё°к°„мқҙ лҚ” кұёлҰ° м…ҲмқҙлӢӨ.

비көҗм Ғ кёүм—¬ л“ұмһ¬ мҶҚлҸ„к°Җ л№ лҘё мәҗлӮҳлӢӨмҷҖ 비көҗн•ҳл©ҙ м°ЁмқҙлҠ” лҚ”мҡұ л‘җл“ңлҹ¬м§„лӢӨ. мӢ м•Ҫ л“ұмһ¬к°Җ мҷ„лЈҢлҗң н’ҲлӘ©мқ„ лҢҖмғҒмңјлЎң кұҙк°•ліҙн—ҳмӢ¬мӮ¬нҸүк°Җмӣҗ мІ« лІҲм§ё м ңм¶ң-кёүм—¬ кі мӢңмқјк№Ңм§Җ кұёлҰ° кё°к°„мқ„ мәҗлӮҳлӢӨ кёүм—¬кІ°кіј кІҖнҶ кё°к°„мқ„ 비көҗн•ҙліҙл©ҙ мөңлҢҖ 5л…„ 9к°ңмӣ”к№Ңм§Җ м°Ёмқҙк°Җ лІҢм–ҙ진лӢӨ.

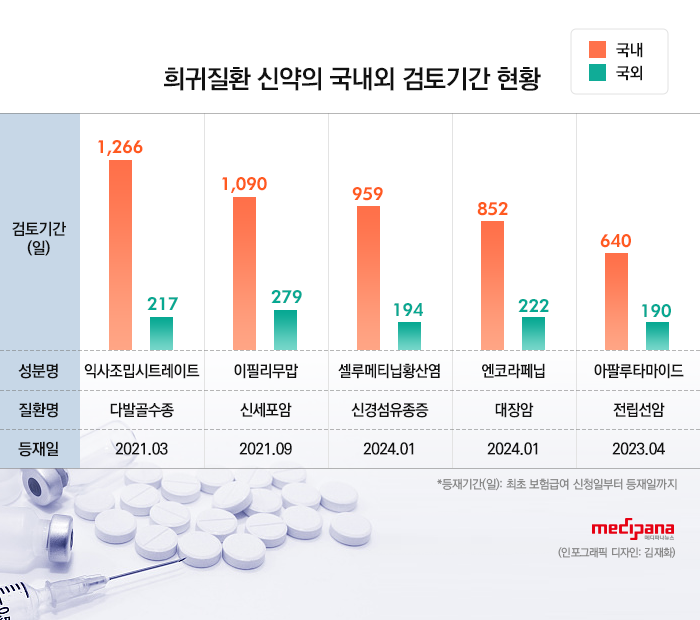

лӢӨл°ңкіЁмҲҳмў… м№ҳлЈҢм ң 'лӢҢлқјлЎң(мқөмӮ¬мЎ°л°үмӢңнҠёл ҲмқҙнҠё)'мқҳ кІҪмҡ° мәҗлӮҳлӢӨлҠ” кёүм—¬ мӢ мІӯмқјл¶Җн„° кёүм—¬к№Ңм§Җ 217мқјмқёлҚ° л°ҳн•ҙ н•ңкөӯмқҖ 1266мқјмқҙ мҶҢмҡ”лҗҗлӢӨ.

мӢ м„ёнҸ¬м•” м№ҳлЈҢм ң 'м—¬ліҙмқҙ(мқҙн•„лҰ¬л¬ҙл§ҷ)'лҸ„ мәҗлӮҳлӢӨк°Җ 279мқјмқҙ кұёлҰ° л°ҳл©ҙ, н•ңкөӯмқҖ 1090мқјмқҙ кұёл ёлӢӨ.

в—Ҷ

'мҪ”лҰ¬м•„ нҢЁмӢұ'мқҖ кІ°көӯ нҷҳмһҗ мғқмЎҙм—¬лӘ… лӢЁм¶•

лҠҰмқҖ кёүм—¬ мҶҚлҸ„лҠ” мӢ м•Ҫ л¶Җмһ¬лЎң мқҙм–ҙ진лӢӨ. KRPIAм—җ л”°лҘҙл©ҙ кёҖлЎңлІҢ мөңмҙҲ н—Ҳк°Җ кё°мӨҖмңјлЎң 1л…„ м•Ҳм—җ н•ңкөӯм—җ лҸ„мһ…лҗҳлҠ” мӢ м•Ҫ 비мңЁмқҖ л§Өмҡ° лӮ®мқҖ 5% мҲҳмӨҖм—җ к·ём№ҳкі мһҲлӢӨ.

лҚ”л”ҳ кёүм—¬ мҶҚлҸ„мҷҖ м•Ҫк°Җ л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. лӢЁм Ғмқё мҳҲк°Җ нҸҗ섬мң мҰқ м№ҳлЈҢм ң 'мҳӨнҺҳлёҢ(лӢҢн…ҢлӢӨлӢҷ)'к°Җ лҢҖн‘ңм ҒмқҙлӢӨ. мқҙ м•Ҫл¬јмқҖ 2016л…„ н•ңкөӯм—җ м¶ңмӢңлҗҗм§Җл§Ң, лҶ’мқҖ м•Ҫк°ҖмҷҖ лҢҖмІҙ м•Ҫл¬јкіј 비көҗлЎң мқён•ҙ 8л…„м§ё 비кёүм—¬лЎң 묶여 мһҲлӢӨ.

лҳҗ мӢ м•Ҫ кёүм—¬ 진мһ…мқҙ лҠҰм–ҙм§Җл©ҙм„ң мқјл¶Җ м•”мў…мқҳ кІҪмҡ°м—” м„ м§„көӯ лҢҖ비 лӮ®мқҖ мғқмЎҙмңЁлЎң мқҙм–ҙ진лӢӨ. лҸ…мқјкіј лҜёкөӯ лӢӨл°ңкіЁмҲҳмў… нҷҳмһҗ мғқмЎҙмңЁмқҖ к°Ғк°Ғ 62%, 61%мқё л°ҳл©ҙ, мҡ°лҰ¬лӮҳлқј лӢӨл°ңкіЁмҲҳмў… нҷҳмһҗ мғқмЎҙмңЁ(2016л…„~2020л…„)мқҖ 51%м—җ к·ём№ңлӢӨ.

мөңмӢ м№ҳлЈҢ л¶Җмһ¬ л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. лӢӨл°ңкіЁмҲҳмў… кёҖлЎңлІҢ к°Җмқҙл“ңлқјмқём—җм„ 2010л…„лҢҖ нӣ„л°ҳ 1м°ЁлЎң DVTd(лӢӨмһҳл үмҠӨ+ліҙлҘҙн…ҢмЎ°л°ү+нғҲлҰ¬лҸ„л§Ҳмқҙл“ң +лҚұмӮ¬л©”нғҖмҶҗ)лі‘мҡ©кіј 2м°Ё м№ҳлЈҢлЎң DVd(лӢӨмһҳл үмҠӨ+ліҙлҘҙн…ҢмЎ°л°ү+лҚұмӮ¬л©”нғҖмҶҗ)лі‘мҡ© лҳҗлҠ” DKd(лӢӨмһҳл үмҠӨ+нӮӨн”„лЎӨлҰ¬мҠӨ+лҚұмӮ¬л©”нғҖмҶҗ)лі‘мҡ© л“ұмқ„ к¶Ңкі н–Ҳм§Җл§Ң, көӯлӮҙм„ мқҙм ң лӢӨмһҳл үмҠӨ 1м°Ё м№ҳлЈҢ кёүм—¬ нҷ•лҢҖлҘј мң„н•ң м•Ҫк°Җнҳ‘мғҒмқҙ 진н–ү мӨ‘мқҙлӢӨ.

мқҙл§Ҳм ҖлҸ„ лӢӨл°ңкіЁмҲҳмў… нҷҳмһҗл“Өмқҳ мҡ”кө¬лҸ„к°Җ нҒ° DVd лі‘мҡ©мқҙлӮҳ DKd лі‘мҡ©м—җ лҢҖн•ң кёүм—¬ л…јмқҳлҠ” м—¬м „нһҲ лҜёк¶Ғ мҶҚмқҙлӢӨ.

м—…кі„ кҙҖкі„мһҗлҠ” "OECD көӯк°Җ нҸүк· мӢ м•Ҫ лҸ„мһ…лҘ мқҙ 18%мқё кІғкіј 비көҗн•ҳл©ҙ, 5%лҠ” 3л°° л„ҳкІҢ м°Ёмқҙ лӮҳлҠ” кө¬мЎ°"лқјл©° "лҚ”л”ҳ кёүм—¬ мҶҚлҸ„мҷҖ лӮ®мқҖ м•Ҫк°Җ мӮ°м • л•Ңл¬ём—җ кІ°көӯ мҪ”лҰ¬м•„ нҢЁмӢұмқҙ мқјм–ҙлӮ мҲҳл°–м—җ м—ҶлӢӨ"лқјкі л§җн–ҲлӢӨ.

분лӢ№м°Ёлі‘мӣҗ нҳҲм•Ўмў…м–‘лӮҙкіј л¬ёмҡ©нҷ” көҗмҲҳлҠ” "мӢ м•Ҫ мҠ№мқёмқҖ лҚ°мқҙн„°к°Җ лӮҳмҳӨл©ҙ м–ҙлҠҗ м •лҸ„ н•ҙмЈјлҠ” 분мң„кё°мқҙкё° л•Ңл¬ём—җ мӢңк°„мқҙ м§ҖлӮҳл©ҙ лҢҖл¶Җ분 н•ҙмЈјлҠ”лҚ°, кұҙк°•ліҙн—ҳ кёүм—¬ м Ғмҡ© м—¬л¶ҖлҠ” лӢӨлҘё л¬ём ң"лқјл©ҙм„ң "кұҙк°•ліҙн—ҳ кёүм—¬ м Ғмҡ© м—¬л¶ҖлҠ” мҡ°лҰ¬лӮҳлқј мқҳлЈҢ비 м „мІҙ мҳҲмӮ°кіјлҸ„ л§һл¬јл Ө мһҲкё° л•Ңл¬ё"мқҙлқјкі 진лӢЁн–ҲлӢӨ.

мқҙм–ҙ "м№ҳлЈҢм ң нҡЁкіјк°Җ л„Ҳл¬ҙ мўӢлӢӨл©ҙ нҷҳмһҗл“Өмқҳ м„ұнҷ”к°Җ м»Өм„ң мЎ°кёҲ лҚ” м••л°•мқ„ л°ӣмқ„ к°ҖлҠҘм„ұмқҖ мһҲкІ м§Җл§Ң, м •л¶Җ мҳҲмӮ°мқ„ кі л Өн•ҙ кұҙк°•ліҙн—ҳ мһ¬м •мқҙ л°”лӢҘлӮҳл©ҙ м•Ҳ лҗңлӢӨлҠ” мғқк°Ғм—җ к°Җкёүм Ғ мқҙлҘј лҠҰ추л ӨлҠ” кІҪн–Ҙмқҙ мһҲлҠ” кІғ к°ҷлӢӨ"кі лҚ§л¶ҷмҳҖлӢӨ.

в—Ҷ

мҙқ м•Ҫн’Ҳ비 мӨ‘ мӢ м•Ҫ м§Җм¶ң 비мҡ© 13.5%

лҠҰмқҖ кёүм—¬ 진мһ…мқҖ мӨ‘мҰқ·нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳм—җ лҢҖн•ң ліҙмһҘм„ұ нӣ„нҮҙлЎң к°Ҳ мҲҳл°–м—җ м—ҶлӢӨ. мӢӨм ң көӯлӮҙ кұҙк°•ліҙн—ҳ мһ¬м •м—җм„ң мӢ м•Ҫмқҙ м°Ём§Җн•ҳлҠ” 비мңЁмқҖ OECD мөңм Җ мҲҳмӨҖмқҙлӢӨ.

мөңк·ј 6л…„ к°„(‘17~’22) көӯлӮҙ кұҙк°•ліҙн—ҳ мһ¬м • лӮҙм—җм„ң мӢ м•Ҫм—җ лҢҖн•ң м§Җм¶ңмқҖ мҙқ м•Ҫн’Ҳ비 лҢҖ비 13.5%лӢӨ. м•Ҫк°Җ м°ёмЎ°көӯмқё A8 л°Ҹ OECD көӯк°Җ нҸүк· кіј 비көҗн•ҙ лҙҗлҸ„ л§Өмҡ° лӮ®лӢӨ. л°ҳл©ҙ н•ҙмҷё м„ м§„көӯл“ӨмқҖ м „мІҙ м•Ҫн’Ҳ비 м§Җм¶ңм•Ў мӨ‘ мӢ м•Ҫмқҙ 60~70%лҘј м°Ём§Җн•ңлӢӨ.

нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳ м№ҳлЈҢм ңл§Ң лҶ“кі ліҙл©ҙ мғҒнҷ©мқҖ лҚ”мҡұ м—ҙм•…н•ҳлӢӨ. м •л¶ҖлҠ” нҷҳмһҗмқҳ мӢ м•Ҫ м№ҳлЈҢ м ‘к·јм„ұмқ„ лҶ’мқҙкі мһҗ 2015л…„ 'кІҪм ңм„ұнҸүк°Җ мһҗлЈҢм ңм¶ң мғқлһөм ңлҸ„'лҘј лҸ„мһ…н–ҲлӢӨ.

кІҪнҸүмғқлһө м ңлҸ„мқҳ лҢҖмғҒ м•Ҫм ңлҠ” лҢҖмІҙм ңк°Җ м—Ҷкұ°лӮҳ нҷҳмһҗ мҲҳк°Җ м Ғм–ҙ нҶөкі„м Ғ к·јкұ° мғқм„ұмқҙ кіӨлһҖн•ң м•Ҫм ңм—җ лҢҖн•ң нҷҳмһҗ м ‘к·јм„ұмқ„ лҶ’мқҙкё° мң„н•ң м·Ём§ҖлӢӨ.

2022л…„ 7мӣ”к№Ңм§Җ 26к°ң м•Ҫм ңк°Җ мқҙ м ңлҸ„лҘј м Ғмҡ©н•ҙ кёүм—¬к¶Ңм—җ 진мһ…н–ҲлӢӨ. лҳҗ 2022л…„ мӢ м•ҪмңјлЎң л“ұмһ¬лҗң н•ӯм•”м ңмҷҖ нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳ м№ҳлЈҢм ңмқҳ кІҪмҡ° м „мІҙ 87.5%к°Җ кІҪнҸү мғқлһө м•Ҫм ңлЎң нҸүк°ҖлҗҗлӢӨ.

к·ёлҹјм—җлҸ„ көӯлӮҙ мӢ м•Ҫмқҳ л“ұмһ¬мң нҳ•лі„ м•Ҫм ңмҲҳ л°Ҹ м•Ҫн’Ҳ비 м§Җм¶ң нҳ„нҷ© 분м„қ кІ°кіјм—җ л”°лҘҙл©ҙ, кұҙк°•ліҙн—ҳ мһ¬м • лӮҙ мҙқ м•Ҫн’Ҳ비 лҢҖ비 кІҪнҸүл©ҙм ң м•Ҫм ң м§Җм¶ң 비мӨ‘мқҖ 0.6%, 진лЈҢмғҒ н•„мҲҳм•Ҫм ңлҠ” 0.3%лЎң к·№лҸ„лЎң лӮ®м•ҳлӢӨ.

кІҪнҸү мғқлһө м ңлҸ„лҘј нҷңмҡ©н•ҙлҸ„ мӢ м•Ҫ кёүм—¬ мҶҚлҸ„к°Җ лҚ”л””кё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мқҳлЈҢкі„м—җм„ н•ӯм•”м ңмқҳ кІҪмҡ° кІҪнҸү л©ҙм ң нҠёлһҷмңјлЎң л“Өм–ҙмҳӨлҚ”лқјлҸ„ м•”м§ҲнҷҳмӢ¬мқҳмң„мӣҗнҡҢм—җм„ң м•Ҫк°ҖлҘј к№ҺлҠ” л“ұ кё°мӨҖмқҙ л„Ҳл¬ҙ к№ҢлӢӨлЎӯлӢӨкі м§Җм Ғн–ҲлӢӨ.

мқөлӘ…мқ„ мҡ”кө¬н•ң AмғҒкёүмў…н•©лі‘мӣҗ көҗмҲҳлҠ” "м•”м§ҲмӢ¬м—җм„ң мһ„мғҒм Ғ мң нҡЁм„ұлҝҗл§Ң м•„лӢҲлқј 비мҡ©нҡЁкіјм„ұк№Ңм§Җ кјјкјјн•ҳкІҢ л”°м§Җкё° л•Ңл¬ё"мқҙлқјл©° "м№ҳлЈҢм ң кёүм—¬ л“ұмһ¬лҠ” 비көҗм Ғ мҷ„нҷ”н•ҳлҠ” лҢҖмӢ лҰ¬м–јмӣ”л“ңлҚ°мқҙн„°(RWD) л“ұ мӮ¬нӣ„мӢ¬мӮ¬лҘј к°•нҷ”н•ҳлҠ” л°©н–ҘмңјлЎң к°Җм•ј н•ңлӢӨ"кі л§җн–ҲлӢӨ.

в—Ҷ

мӢ м•Ҫ м Ғм •к°Җм№ҳ ліҙмғҒ к°ңм„ лҸјм•ј

мқҙлЎң мқён•ҙ мӨ‘мҰқм§Ҳнҷҳ ліҙмһҘлҘ мқҖ кіјкұ°ліҙлӢӨ к°җмҶҢн•ң кІғмңјлЎң лӮҳнғҖлӮ¬лӢӨ. кұҙк°•ліҙн—ҳ лҚ°мқҙн„°м—җ л”°лҘҙл©ҙ 4лҢҖ мӨ‘мҰқм§Ҳнҷҳ(м•”, лҮҢнҳҲкҙҖм§Ҳнҷҳ, мӢ¬мһҘм§Ҳнҷҳ, нқ¬к·Җ·мӨ‘мҰқлӮңм№ҳм§Ҳнҷҳ) ліҙмһҘлҘ мқҖ 2022л…„ 80.6%лЎң м „л…„ лҢҖ비 3.4%p к°җмҶҢн–ҲлӢӨ.

кІ°көӯ көӯлӮҙ нҷҳмһҗл“Өмқҳ м Ғм Ҳн•ҳкі мӢ мҶҚн•ң мӢ м•Ҫ м№ҳлЈҢлҘј мң„н•ҙм„ мӢ м•Ҫ м Ғм •к°Җм№ҳ ліҙмғҒмқҙ н•„мҡ”н•ҳлӢӨкі н–ҲлӢӨ. ICER мһ„кі„к°’ м„ м •м—җ 'нҳҒмӢ м„ұ'мқ„ л°ҳмҳҒн•ҳлҠ” л“ұ кө¬мІҙм Ғмқё м ңлҸ„ к°ңм„ мқҙ н•„мҡ”н•ҳлӢӨлҠ” м ңм–ёмқҙлӢӨ.

KRPIA мқҙмҳҒмӢ л¶ҖнҡҢмһҘмқҖ "көӯлӮҙ кұҙк°•ліҙн—ҳ мһ¬м •м—җм„ң мӢ м•Ҫмқҙ м°Ём§Җн•ҳлҠ” 비мӨ‘мқҖ н•ҙмҷёмҷҖ 비көҗн–Ҳмқ„ л•Ң м—¬м „нһҲ нҒ¬кІҢ лӮ®мқҖ мҲҳмӨҖмқҙлӢӨ"л©ҙм„ң "нҠ№нһҲ м№ҳлЈҢ мӮ¬к°Ғм§ҖлҢҖм—җ лҶ“мқё мӨ‘мҰқ·нқ¬к·Җм§Ҳнҷҳм—җ лҢҖн•ң ліҙмһҘм„ұмқҙ л’Өл–Ём–ҙ진лӢӨлҠ” м җм—җм„ң көӯлӮҙ нҷҳмһҗл“Өмқҙ м Ғм Ҳн•ң мӢ м•Ҫ м№ҳлЈҢ нҳңнғқмқ„ 충분нһҲ л°ӣм§Җ лӘ»н•ҳкі мһҲлӢӨ"кі л§җн–ҲлӢӨ.

мқҙм–ҙ "мҡ°лҰ¬ көӯлҜјл“Өмқҙ кұҙк°•ліҙн—ҳмқҙлқјлҠ” мӮ¬нҡҢ м•Ҳм „л§қ м•„лһҳ лҚ” лӮҳмқҖ мӮ¶мқ„ мӮҙ мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ нҷҳмһҗмқҳ м§Ҳлі‘л¶ҖлӢҙмқҙ нҒ° м§Ҳнҷҳм—җ м№ҳлЈҢ ліҙмһҘм„ұ к°•нҷ” мҡ°м„ мҲңмң„к°Җ л°ҳмҳҒлҸјм•ј н• мӢңм җ"мқҙлқјкі к°•мЎ°н–ҲлӢӨ.

![[кё°нҡҚ] л¬ёмһ¬мқё м •л¶Җ кұҙліҙ ліҙмһҘм„ұ к°•нҷ” "лӘ©н‘ңліҙлӢӨ лҜёнқЎвҖҰкөӯлҜј л¶ҖлӢҙмқҖ мӨ„м—¬"](/upload/editor/20220223174147_15D91.jpg)

![[нҳ„мһҘ] '2024 м„ёкі„ л°”мқҙмҳӨ м„ңл°Ӣ' мқёмІңм„ң к°ңл§ү](/upload/editor/20241111141025_22E07.jpg)

![[нҸ¬нҶ ] л°•лҜјмҲҳ 2м°ЁкҙҖ, м ңмЈјлҸ„ л°©л¬ёвҖҰмғҒкёүмў…лі‘ м§Җм • нҳ„мһҘм җкІҖ](/upload/editor/20241108102827_ACFD7.jpg)

лҸ…мһҗмқҳкІ¬

мһ‘м„ұмһҗ 비л°ҖлІҲнҳё

0/200